Section 3 : Exotica, les missions de l’Abbaye à l’étranger

Dès 1855, l’Abbaye gère l’orphelinat de Mdjez-Amar en Algérie. Les difficultés du terrain, cependant, mettent rapidement un terme à ce premier essai d’évangélisation hors de Suisse. Il faut attendre les années 1930 pour que le projet missionnaire soit relancé par l’abbé Mariétan († 1943), puis pérennisé grâce à l’abbé Burquier († 1943), d’abord au sud de l’Inde (Mysore, Bangalore) et plus tard au nord, dans le Sikkim. Suivront dès 1973 la mission des Andes et en 2004, le Kazakhstan. Depuis 2010, l’Abbaye accompagne la Communauté des augustiniens missionnaires de saint Maurice au Congo. Elle soutient également la mission des sœurs de Saint-Maurice actives à Madagascar et des sœurs de Saint-Augustin implantées au Togo.

Le Sikkim (1934-1994)

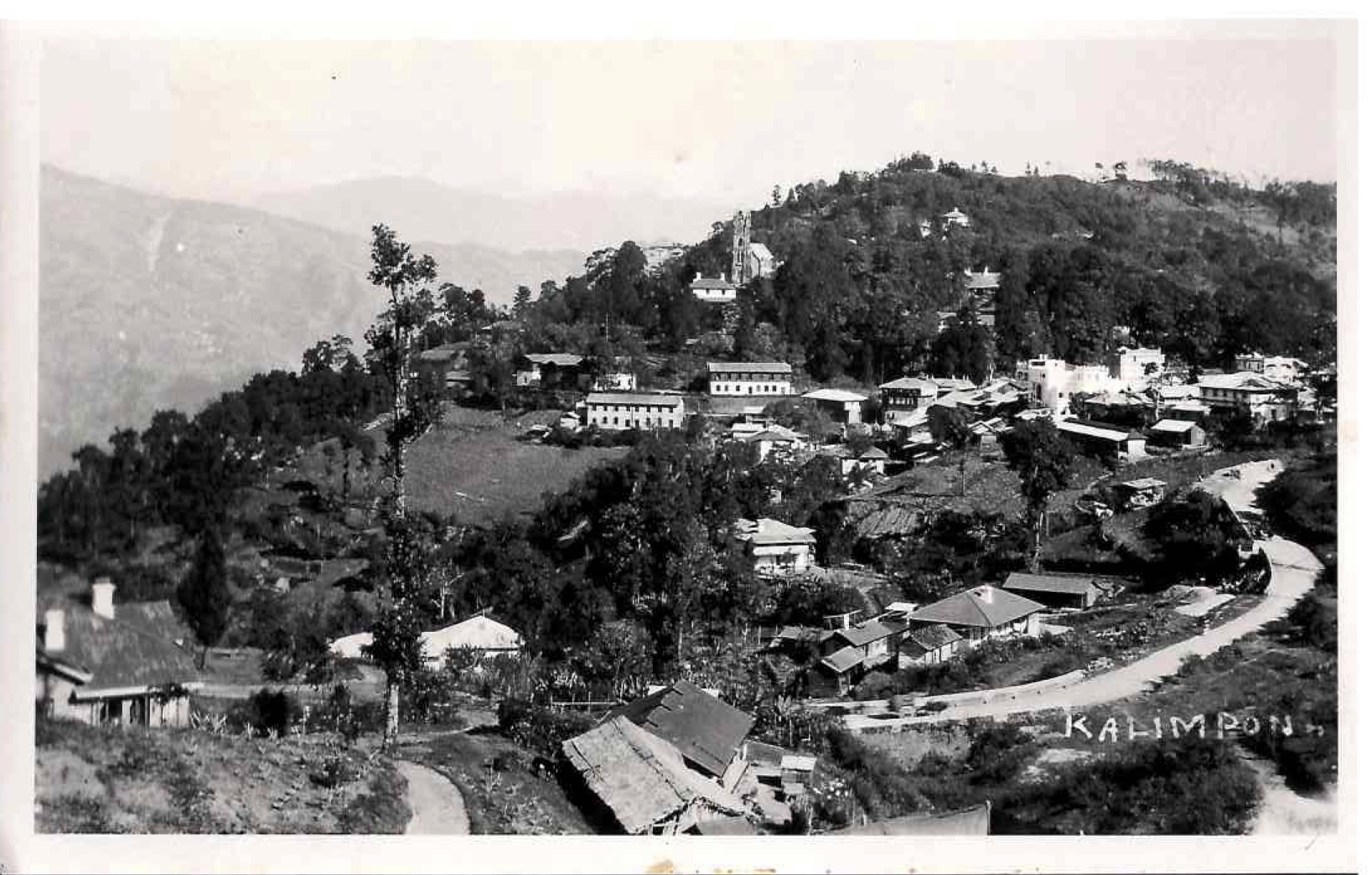

Dans cet ancien royaume situé aux confins du Tibet, du Népal et du Bhoutan, le jeune Aurelio Gianora († 1995) et le chanoine John Roger Fox († 1987) jettent les bases d’une entreprise appelée à durer. En soixante ans, de 1934 à 1994, une quinzaine de chanoines fondent au Sikkim des paroisses, des collèges, un orphelinat et même une fromagerie coopérative. Sur place, les missionnaires doivent avoir plusieurs cordes à leur arc. Le chanoine Brahier († 1933), arrivé en 1940, sait notamment monter à cheval, pétrir du pain, faire du fromage et arracher des dents ! La mission du Sikkim s’achève officiellement en 1994. Elle survit toutefois à travers certaines infrastructures, telles que l’école Saint-Augustin de Kalimpong construite dans les années 1960. L’association Namasté, fondée en 2002, poursuit également l’entreprise missionnaire, en soutenant la scolarisation des enfants les plus pauvres de la région de Kalimpong. Ses bénévoles peuvent compter sur l’appui d’une centaine de prêtres indigènes œuvrant dans le district de Darjeeling, où une Église bien vivante conduit aujourd’hui des paroisses, anime des centres de services sociaux et dirige des établissements de formation chrétienne.

Les Andes (1973-1988)

En 1973, l’abbé Henri Salina († 2007) envoie en soutien à la prélature d’Ayaviri, au Pérou, les chanoines Michel-Ambroise Rey († 2023) et Michel de Kergariou († 2023). Des liens particuliers s’étaient en effet tissés depuis plusieurs années entre le Valais et la région d’Ayaviri, dans le cadre d’actions organisées par l’Association Suisse-Pérou pour la promotion de l’agriculture des hauts plateaux. Engagés comme prêtres fidei donum – donc toujours attachés à leur diocèse d’origine – les chanoines Rey et de Kergariou s’embarquent pour Macusani, au sud du Pérou, après s’être familiarisés avec le quechua et la mentalité des Indiens du lieu. Là, les deux hommes prennent en charge une paroisse de 23’000 habitants située à 4300 mètres d’altitude. L’expérience des Andes s’étend sur une quinzaine d’années, durant lesquelles sont assurés le ministère pastoral auprès de la population, la formation des catéchistes et celle du clergé autochtone.

Le Kazakhstan (2004-2019)

En 2004, le chanoine Roland Jaquenoud s’embarque pour le Kazakhstan, où il officie dès 2007 en tant que prêtre dans la ville de Schchouchinsk, puis à Astana. Il laisse de cette période plusieurs lettres, qui donnent une idée détaillée de ses activités dans ce pays à majorité musulmane : ministère en paroisse et dans les prisons, formation des catéchistes laïcs et prédication dans les villages de la steppe. Ces missions sont d’autant plus fondamentales pour la communauté catholique kazakhe que celle-ci a longtemps été persécutée. Comme le rappelle le chanoine Jaquenoud, il en résulte un défi majeur, la formation d’un clergé local, par ailleurs assurée aujourd’hui par la création d’un séminaire dans la ville de Karaganda.

Les objets du Sikkim

Les objets du Sikkim témoignent de l’amalgame de croyances hindouistes, bouddhistes et animistes caractéristiques de cette région du nord de l’Inde. Pour la plupart datés du XIXe ou du XXe siècles, ils sont autant de cadeaux offerts aux chanoines qui se sont succédé dans cette région de 1934 à 1994. La collection est actuellement en cours d’inventorisation.

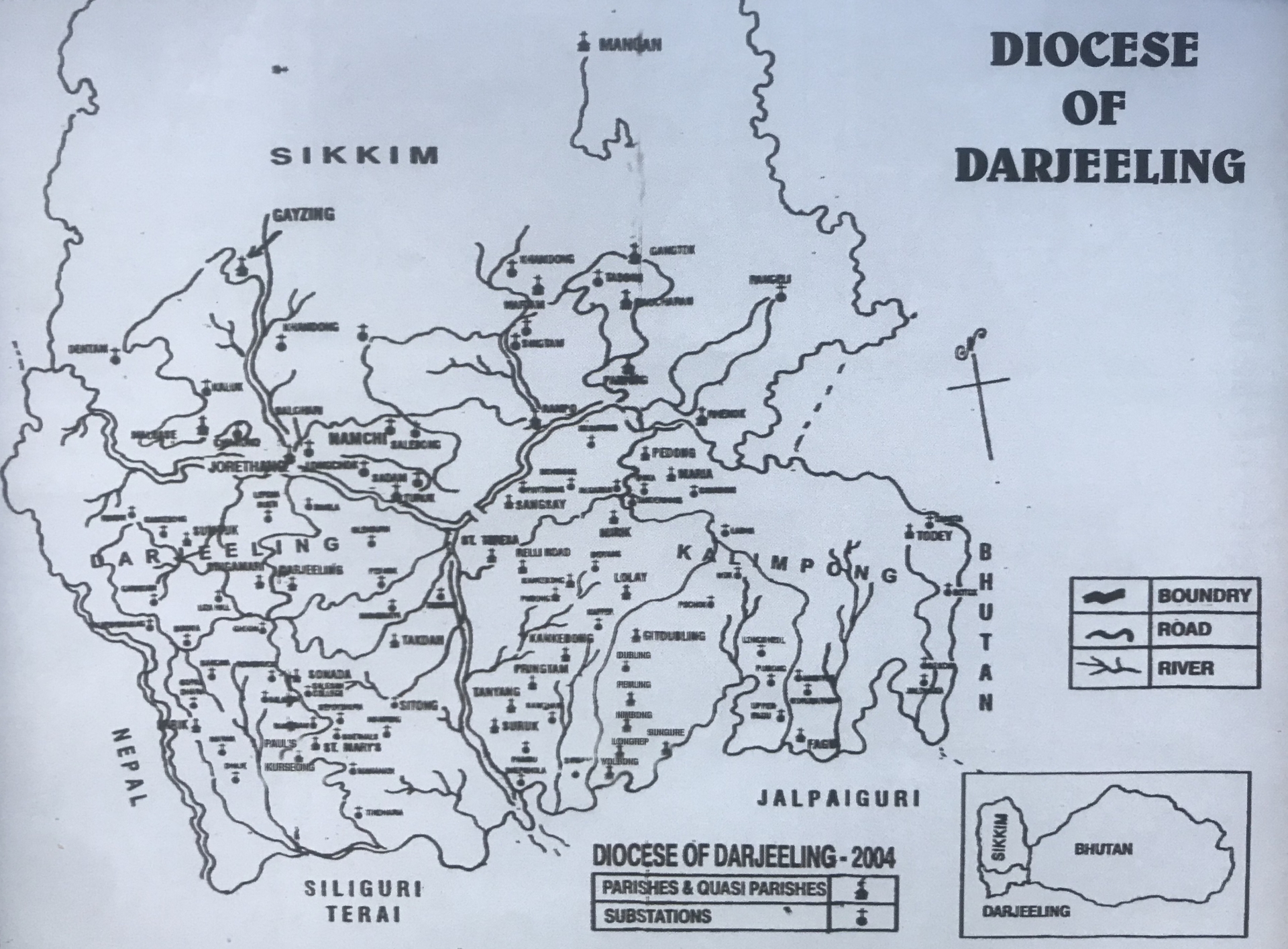

Le diocèse de Darjeeling

Dans la région de Kalimpong, ville du Bengale-Occidental, l’œuvre missionnaire commence dès la fin du XIXe siècle avec l’arrivée des Pères des Missions étrangères de Paris. Ceux-ci s’installent alors à Pedong, au nord-est de Kalimpong, avec l’espoir de gagner le Tibet via la vallée de Chumbi. En 1931, la mission se constitue en préfecture apostolique, avec à sa tête Mgr Jules Douénel des Missions étrangères de Paris. Six ans plus tard, Mgr Aurelio Gianora devient préfet à son tour, lorsque les chanoines de Saint-Maurice s’installent dans la région. Au Sikkim, les missionnaires de Saint-Maurice soutiennent l’avènement d’une hiérarchie catholique indigène. Aussi, lorsque le diocèse de Darjeeling est fondé en 1962, un évêque népalais, Mgr Eric Benjamin († 1994), en assure l’administration. Le diocèse de Darjeeling a fêté son jubilé d’or en 2012. Il comprend aujourd’hui l'État de Sikkim, le Royaume du Bhoutan et les districts de Kalimpong et de Darjeeling. À sa tête se trouve Mgr Stephen Lepcha, nommé évêque en 1997.

Les chanoines Rey et de Kergariou au Pérou

De 1973 à 1988, Michel-Ambroise Rey († 2023) et Michel de Kergariou († 2023) sont en mission à Macusani, dans le sud du Pérou. S’établir dans ce lieu situé à 4300 m d’altitude n’est pas aisé : le pays, selon les mots des deux chanoines, est « sauvage, austère, brûlant en bas, glacé en haut ». À Macusani, cependant, les gens accueillent chaleureusement les deux hommes, auxquels ils donnent le surnom de « padrecito ». Arrivés dans leur paroisse le Noël 1974, après un périple de 1600 km à travers le Pérou, les chanoines de Kergariou et Rey se mettent immédiatement au travail. Le premier, naguère professeur de philosophie, s’attache à redonner des bases plus solides aux maîtres d’écoles primaires et secondaires. Il est secondé par le Père Xavier Arbex, également responsable de l’achèvement de l’église de Macusani. Le chanoine Rey, quant à lui, œuvre un peu plus au nord, à Ollachea. Là, il consacre principalement son temps à l’enseignement, en livrant notamment aux populations locales quelques conseils en matière d’agriculture. Il rentrera définitivement en Suisse en 1987, après quinze ans de mission. Le chanoine de Kergariou l’aura précédé de quelques années, puisqu’il arrive en 1983 à Aigle, où il est nommé vicaire, puis curé.

Le chanoine Jaquenoud au Kazakhstan

Au Kazakhstan, le chanoine Jaquenoud s’émerveille de la piété des babouchkas de Schchouchinsk et découvre une foi bien vivante chez les jeunes générations. Mais il est aussi confronté à la dure réalité d’un pays qui, émergeant d’années de persécution, doit reconstruire son Église. Dans plusieurs lettres adressées à la communauté, Roland Jaquenoud relate les différentes facettes de son expérience. Le Kazakhstan, rappelle-t-il, est constitué d’une mosaïque de nationalités héritée de l’histoire tragique de l’URSS. Vidé de sa population par le régime soviétique, le pays connaît durant le XXe siècle plusieurs vagues de déportations polonaises, ukrainiennes, allemandes. Ces peuples, souvent d’origine catholique, voient leurs prêtres se faire envoyer au Goulag et leurs livres religieux se faire détruire. À tel point que, dans les années 1970, les premiers prêtres officiellement admis à exercer leur ministère découvrent une église « des catacombes », selon les mots du chanoine Jaquenoud. Discrète, mais malgré tout vivante, l’Église catholique du Kazakhstan doit se relever d’années de persécution perpétrées à son encontre. Défi de taille, la messe est dite en allemand ou en polonais – les langues des populations catholiques sur place – qui ne sont plus parlées par les jeunes générations. Pour s’acculturer, l’Église choisit alors le russe comme langue officielle, car celui-ci est maîtrisé par une majorité des habitants du pays. Depuis lors, l’Église catholique du Kazakhstan sort petit à petit de ses particularismes nationaux.

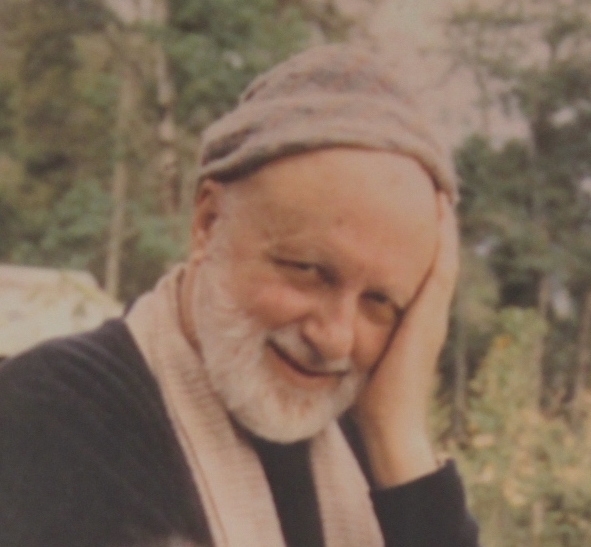

Le chanoine Gex-Collet et l’esprit des missions

Arrivé en 1947 au Sikkim, Emmanuel Gex-Collet († 2002) y passe l’essentiel de sa vie. Il sera l’un des derniers à quitter l’endroit avec le chanoine Gressot († 2019), lors de l’achèvement de la mission en 1994. Profondément touché par son expérience missionnaire, le chanoine Gex-Collet affirmera dans une interview avoir été « libéré au contact de l’hindouisme ». En cela, il témoigne du haut degré d’acculturation de certains chanoines missionnaires, très ancrés dans leur milieu d’accueil.

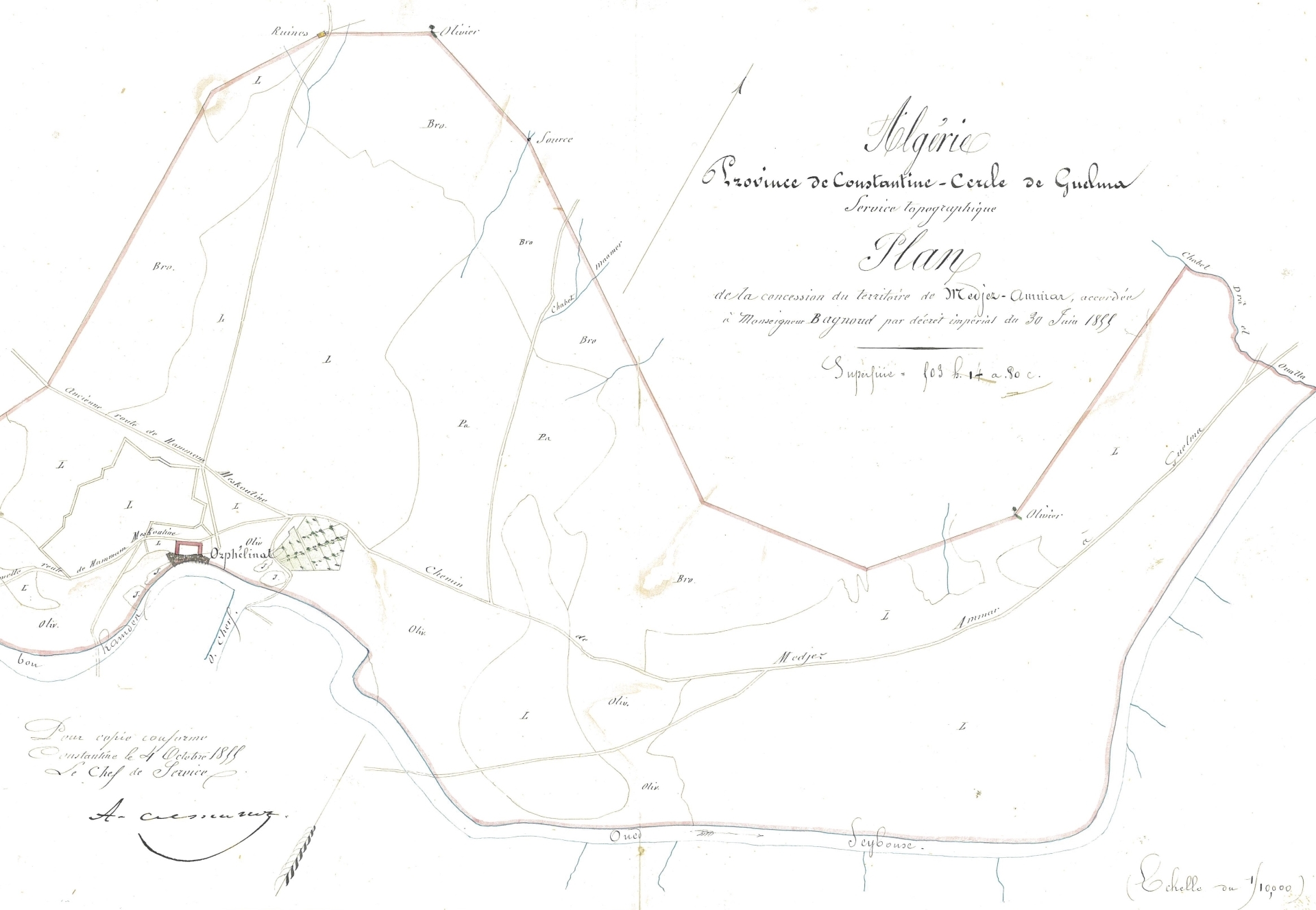

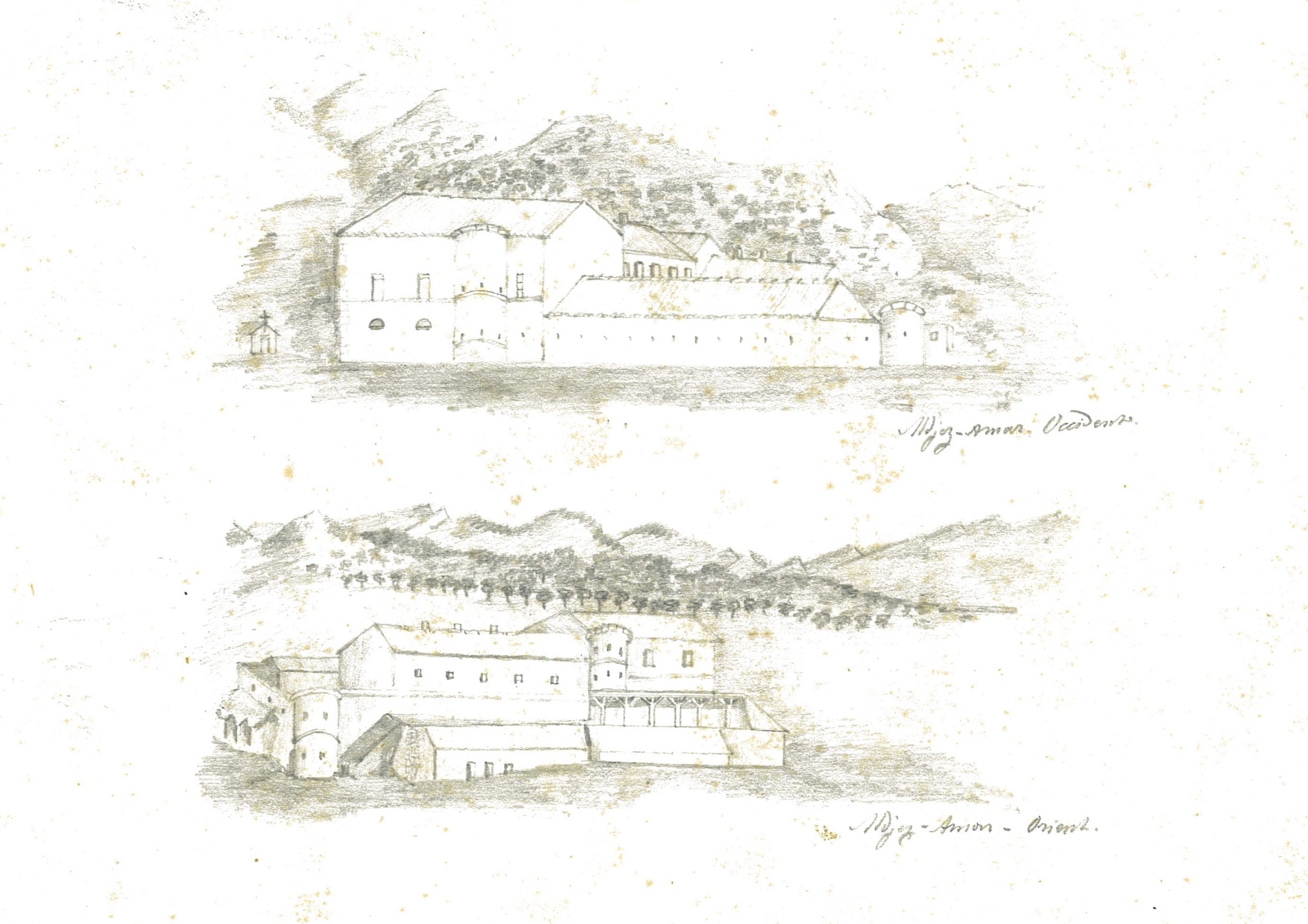

Le domaine de Mdjez-Amar

Le domaine algérien de Mdjez-Amar, concédé en 1855 par Napoléon III, est le point de départ des missions de l’Abbaye à l’étranger. Rapidement, l’abbé Bagnoud († 1888) s’y rend afin de réaliser un premier état des lieux. Si la tâche s’annonce énorme, l’abbé n’y renonce pas pour autant. Mais sur place, les problèmes s’enchaînent à une vitesse folle : les travaux nécessaires pour la réfection de l’orphelinat, tout d’abord, entraînent des difficultés financières. Par ailleurs, le programme quotidien établi pour les enfants, par trop ambitieux, ne tarde pas à fatiguer l’ensemble de la communauté. Plusieurs missionnaires tombent malades en raison du manque d’eau potable et de la chaleur extrême. Enfin, le climat de sécheresse affecte durement les récoltes, de sorte que les chanoines en sont réduits à acheter leur nourriture. Freinés dans leur zèle apostolique, les chanoines songent à se retirer d’Algérie une année à peine après le début de leur activité. La décision est définitivement prise au mois d’avril 1856, lorsque le chapitre de l’Abbaye décide de rapatrier ses recrues exilées. C’est ainsi que s’achève l’expérience algérienne, dont le déroulement malheureux ne met pas pour autant un terme à l’aventure missionnaire. Celle-ci reprendra en effet une trentaine d’années plus tard, sous la houlette de l’abbé Mariétan († 1943).

Mgr Aurelio Gianora, préfet apostolique du Sikkim

L’un des plus jeunes prélats du monde catholique, Mgr Aurelio Gianora, est nommé préfet apostolique du Sikkim en 1937. Il demeure à ce poste jusqu’en 1962 avant de devenir, une année plus tard, abbé titulaire de Sixt, en Savoie. En 1978, Mgr Gianora se retire à l’Abbaye de Saint-Maurice. Il y décèdera une vingtaine d’années plus tard.

L’église Sainte-Thérèse de Kalimpong et le collège Saint-Augustin

Mgr Gianora inaugure en 1951 à Kalimpong, dans le Bengale-Occidental, l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus. L’édifice est des plus étonnants : de style hindo-bouddhiste, il évoque en effet une « gompa » tibétaine. Plus de dix ans après, en 1965, un nouveau chantier débute au Sikkim : celui du collège Saint-Augustin de Kalimpong, dont l’édification est rendue possible grâce à des fonds provenant de Suisse. Depuis les années 1940, les missionnaires assuraient en effet l’enseignement des garçons de la région dans des locaux exigus. Le nouveau collège, avec son internat, son externat et sa salle de concert, permet l’accueil de nouveaux étudiants dans des conditions bien plus favorables. Lors de son inauguration en 1971, l’établissement compte ainsi plus de 400 étudiants, alors qu’ils n’étaient qu’une dizaine en 1941. Le collège Saint-Augustin existe toujours aujourd’hui. Il propose un programme complet débutant par le jardin d’enfants et aboutissant treize années plus tard aux examens indiens de son établissement partenaire, l’Université de Cambridge.

Seringues et pinces dentaires

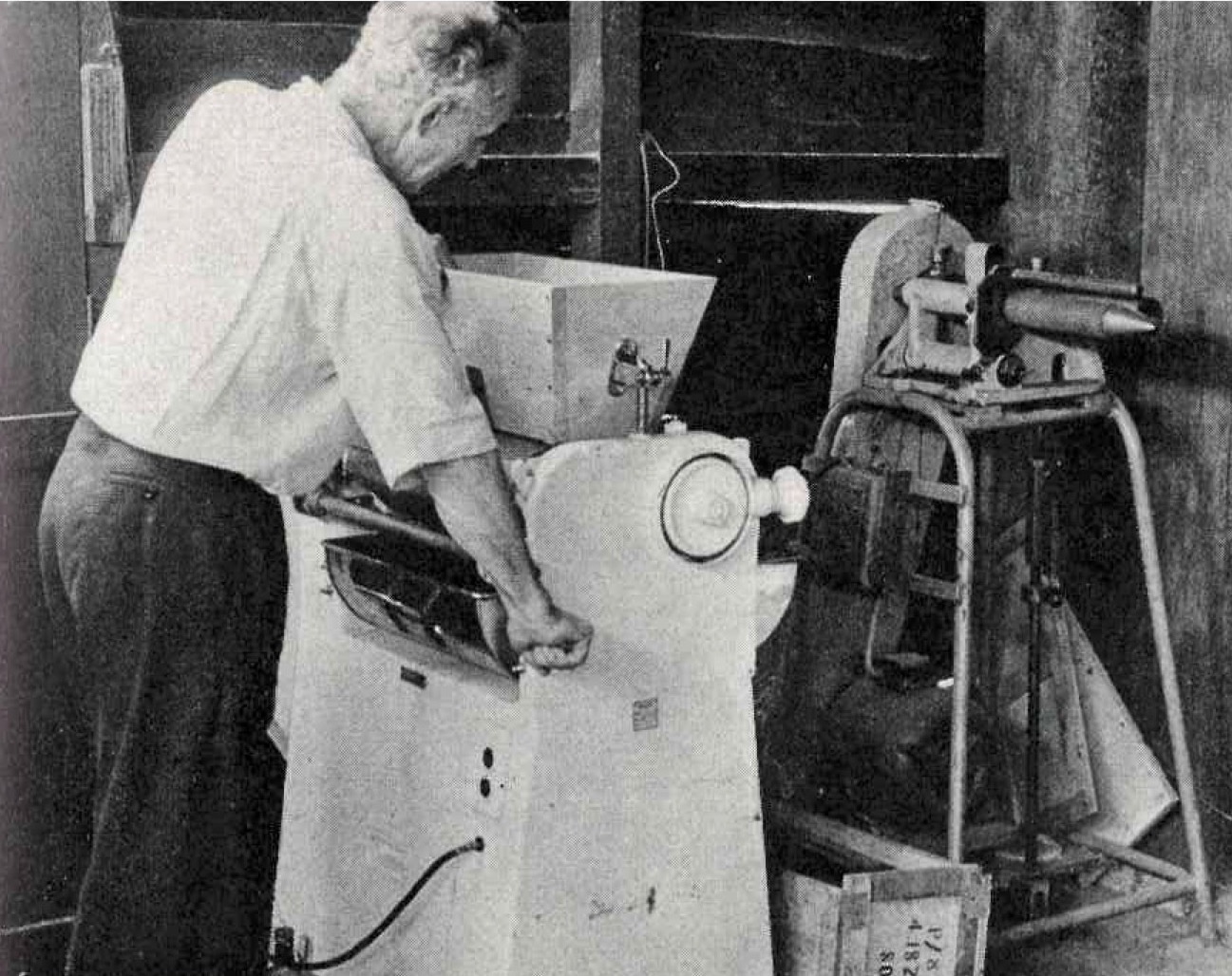

Au Sikkim, les questions d’hygiène et de santé sont au cœur des réflexions missionnaires. Comment améliorer l’accès aux soins et la vaccination dans une région telle que celle de Kalimpong, qui compte alors près de 60 000 âmes ? La tâche est ardue et nécessite du matériel aussi bien qu’un minimum de formation médicale. Le problème de l’hygiène dentaire préoccupe tout particulièrement le chanoine Hubert Ruckstuhl († 2007). Ce dernier projette ainsi de créer dans les années 1960 une unité mobile de soins dentaires qui puisse, à partir de Kalimpong, atteindre les villages reculés de la montagne.

Une fromagerie dans l’Himalaya

À partir de 1947, de nouveaux chanoines sont envoyés au Sikkim pour y maintenir l’œuvre missionnaire. Entre les arrivées et les départs, la communauté compte jusqu’à quatorze membres pour neuf paroisses, deux collèges et une fromagerie coopérative. Cette dernière, baptisée Swiss Welfare Dairy, est fondée en 1953 par le chanoine André Buby († 1987), arrivé sur place en 1937. À sa suite, les chanoines Brahier et Rouiller jettent les bases d’une coopérative agricole, avec l’appui financier de la Coopération technique suisse. Ces réalisations sont l’aboutissement de plusieurs tentatives visant à mettre fin aux dysenteries endémiques dans la région. L’entreprise est florissante, à tel point qu’en 1980, le chanoine Buby, alors âgé de 77 ans, supervise encore la production de 40 à 50 kg de fromage par jour avec le lait fourni par quelque 150 familles.

Mgr Mariétan et le renouveau missionnaire

Après l’abandon de Mdjez-Amar, Mgr Mariétan relance le projet missionnaire dès les années 1920. Mais où aller cette fois ? La Chine, puis la Corée sont d’abord envisagées. Toutefois, les futurs missionnaires n’étant pas prêts pour un départ immédiat, les deux pistes sont abandonnées. On se décide ensuite pour Hué, dans l’actuel Viêt Nam, où le délégué apostolique Mgr Costantino Aiuti souhaiterait implanter une école secondaire. En 1928, le chanoine Louis Poncet († 1959) est envoyé sur place dans le but de mettre en route le projet. Malheureusement, les frais trop pesants et les contraintes diplomatiques compliquent la donne. Le chanoine Poncet est alors redirigé au sud de l’Inde, où l’évêque de Mysore sollicite l’envoi de neuf chanoines pour succéder aux Pères des Missions étrangères de Paris à la tête du collège Saint-Joseph de Bangalore. C’est le début de la mission en Inde, qui sera bientôt pérennisée plus au nord, dans la région du Sikkim, par l’abbé Burquier († 1943).