Section 2 : Artificialia, des abbés, des chanoines et leurs objets

Au cours de son histoire moderne et contemporaine, l’Abbaye a traversé de nombreuses épreuves et vu sa communauté fluctuer, pour ne compter parfois plus qu’une dizaine de chanoines. Le monastère a pourtant su se relever et se réinventer sans cesse, notamment grâce aux personnalités de ses différents abbés qui ont tour à tour marqué de leur empreinte une histoire encore en train de s’écrire.

Du XVIe au XVIIIe siècle, le temps des réformes

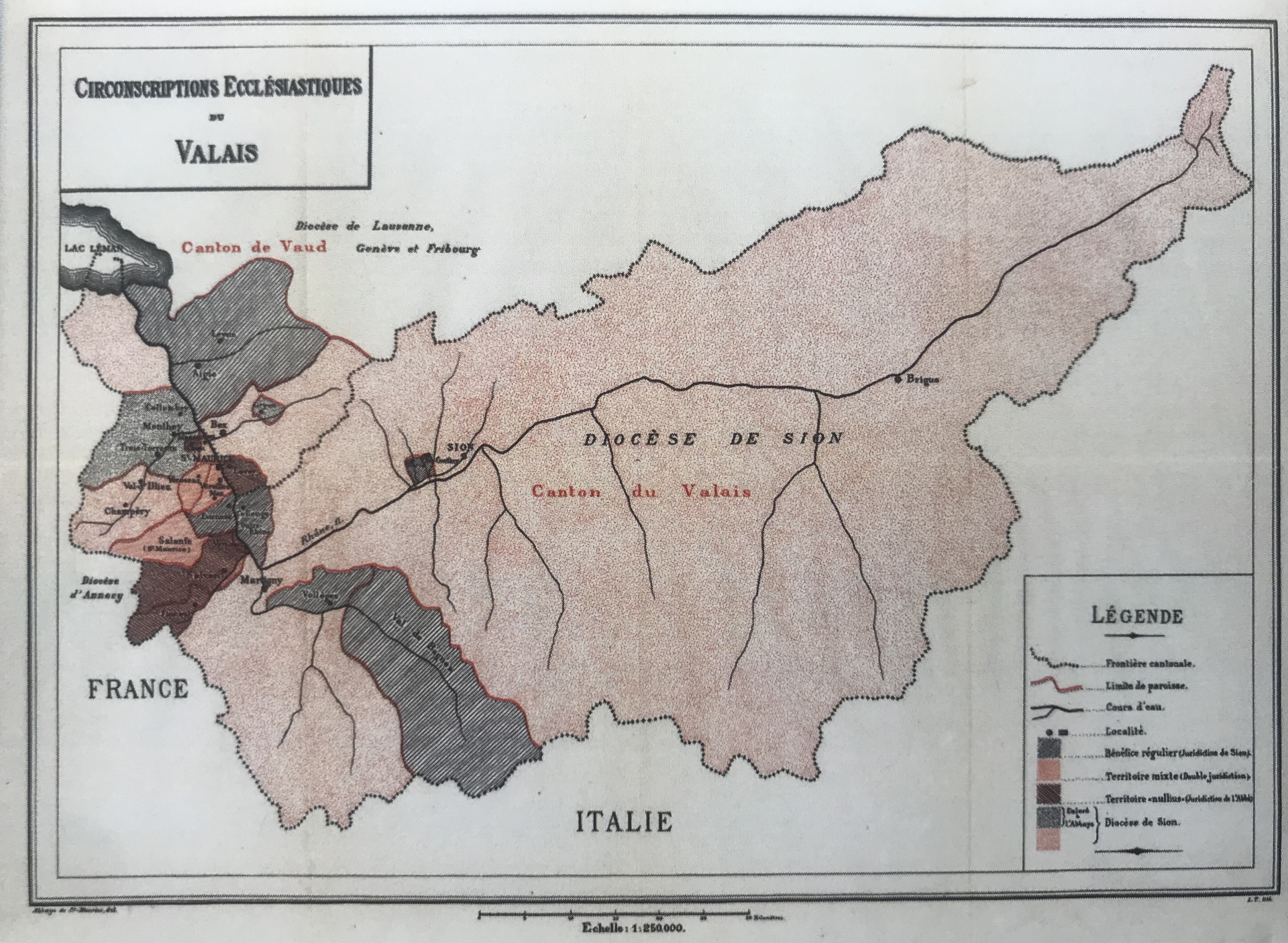

Avec l’avènement de la Réforme au XVIe siècle, l’Abbaye connaît une période mouvementée. Au nord-ouest, elle est directement confrontée au gouvernement d’Aigle, territoire protestant et sujet de la République de Berne. À l’ouest, elle fait face à la République des VII Dizains, qui convoite ouvertement ses droits. La situation est d’autant plus alarmante que l’alliée historique de la maison, la Savoie, est affaiblie par les conquêtes bernoises. Ainsi Mgr Jean Miles († 1572) se résout-il à placer l’Abbaye sous la protection du prince-évêque de Sion dès 1571. À l’interne, les choses ne vont pas non plus pour le mieux. L’introduction d’une réforme canoniale, par suite du concile de Trente, cause en effet de multiples tensions au sein de la congrégation. Celles-ci ne se résoudront qu’au milieu du XVIIe siècle après la révision des clauses par les abbés Georges Quartéry († 1640) et Pierre-Maurice Odet († 1657). Avec la Révolution française de 1792, puis la proclamation de la République helvétique en 1798, ce sont cette fois les finances qui sont durement touchées. L’abolition des redevances, la mise sous séquestre et la sécularisation des biens du clergé portent un coup au monastère. En 1800, l’abbé Joseph Exquis († 1808) se voit confronté à une situation dramatique : la menace de banqueroute pèse sur la maison, qui ne compte plus que huit chanoines. Les difficultés financières se poursuivent durant la période française, pour s’améliorer progressivement grâce à la réunion – très provisoire – avec l’hospice du Grand-Saint-Bernard, puis le développement du collège sous l’abbé Pierraz († 1822).

Le XIXe siècle : luire pour asseoir le pouvoir spirituel de l’Abbaye

Dès 1814, la Restauration, puis l’intégration du Valais à la nouvelle Confédération helvétique offrent un répit à la communauté. L’accalmie est pourtant de courte durée. À l’issue de la guerre du Sonderbund (1847), le gouvernement radical mène une politique défavorable aux congrégations religieuses. L’Abbaye s’efforce dans ce contexte d’asseoir sa position en épurant à l’interne les esprits jugés trop libéraux, notamment parmi les professeurs du collège. En parallèle, les abbés François de Rivaz († 1834) et Étienne-Barthélémy Bagnoud († 1888) tentent d’affermir leur pouvoir spirituel face à l’évêché de Sion. L’abbé Bagnoud, qui lutte pour conserver la juridiction de Vérossaz convoitée par Sion, accroît l’aura du monastère en obtenant du Saint-Siège l’emblématique évêché de Bethléem. Les abbés de Saint-Maurice porteront ainsi le titre d’évêque in partibus infidelium jusqu’en 1970. Le long abbatat de Mgr Bagnoud sera notamment marqué par le Kulturkampf, qui relance l’hoştilité des élites libérales et radicales à l’encontre de l’Église catholique.

Portrait de l’abbé Jean-Miles, 1660.

Du XXe siècle au Jubilé de 2015 : faire face à de nouveaux défisL’élection de l’abbé Joseph Mariétan († 1943), deux semaines après l’avènement de la Première Guerre mondiale, annonce le début d’une nouvelle ère pour la communauté. Au cœur des perturbations engendrées par le conflit, le nouvel abbé engage le monastère dans une dynamique effrénée qui se manifeste à plusieurs niveaux : formation, recrutement et discipline des chanoines, apostolat, éducation, presse et missions. Sous son successeur, Mgr Bernard Burquier († 1943), s’ouvre malgré la Seconde Guerre mondiale une période plus calme, troublée toutefois par la destruction de l'abbaye des suites d’un éboulement. À l’abbé Louis Séverin Haller († 1987) reviendra le défi de reconstruire l’édifice endommagé en 1942, puis d’agrandir et d’assurer l’équilibre financier du collège. Entre 1962 et 1965, Mgr Haller participe par ailleurs au Concile Vatican II (1962-1965). L’Abbaye, comme le reste du monde catholique, profite des retombées du concile en matière d’œcuménisme et de liturgie. Les événements s’enchaînent sous l’abbé Henri Salina († 2007), avec en 1990 le 17e centenaire du martyre de saint Maurice, et l’octroi du titre d’évêque de Mont de Mauritanie en 1991. En 1999, le chanoine et prieur de l’Abbaye Joseph Roduit († 2015) est élu abbé. Seize ans plus tard, en 2015, sera fêté le 1500e anniversaire de l’Abbaye.

La frise des abbés

Le premier étage de l’Abbaye est orné des portraits des trente-et-un abbés s’étant succédé à la tête du monastère depuis le XVe siècle. Commencée au milieu du XVIIe siècle par l’abbé Quartéry, la galerie débute avec Jean Bernardi d’Allinges († 1521) et s’achève avec Joseph Roduit († 2015). On y trouve également un tableau représentant Pierre-Joseph Rausis, prévôt du Grand-Saint-Bernard lors de la réunion des deux congrégations entre 1811 et 1814.

La galerie des abbés étant située dans un endroit inaccessible aux laïcs, nous avons souhaité vous en donner un aperçu. La frise que vous pouvez observer le long de cette seconde section reproduit ainsi, pour partie, l’espace en question. Elle est complétée par plusieurs tableaux – souvent des doubles – conservés dans les collections abbatiales.

Fonctions et devoirs au sein de l’Abbaye

Pierre Joseph Meilland († 1818), chanoine en 1806, ordonné prêtre en 1810, chapelain de Sembrancher de 1812 à 1814, est aussi procureur de l’Abbaye de 1814 jusqu’à sa mort. Mais qu’est-ce qu’un procureur ? Et comment les différentes fonctions se répartissent-elles dans la communauté des chanoines ?

L’Abbaye de Saint-Maurice ne dépend d’aucun évêque ni pour sa vie interne, ni pour les ministères que les chanoines exercent sur son territoire. En son sein, la congrégation exerce plusieurs tâches réparties en diverses fonctions. L’abbé dirige la communauté. Il est élu par le chapitre, soit une assemblée constituée de chanoines chargés de prendre les décisions importantes concernant la vie et les missions de l’Abbaye. Le prieur vient directement après l’abbé : en cas de vacance du siège abbatial, il peut le remplacer pour une période déterminée. Suivent toute une série de charges et de statuts dont le procureur, qui gère notamment les finances et les biens de l’Abbaye. Le sacristain est responsable des ornements de l’église et des vêtements liturgiques, tandis que le chantre s’occupe du chant, des processions et des livres liturgiques. Durant les siècles passés, l’infirmier prenait soin des malades et l’aumônier distribuait les dîmes en nature (pain, bois, fruits) ainsi que trois quarterons de vin quotidien aux pauvres se trouvant à la porte du monastère.

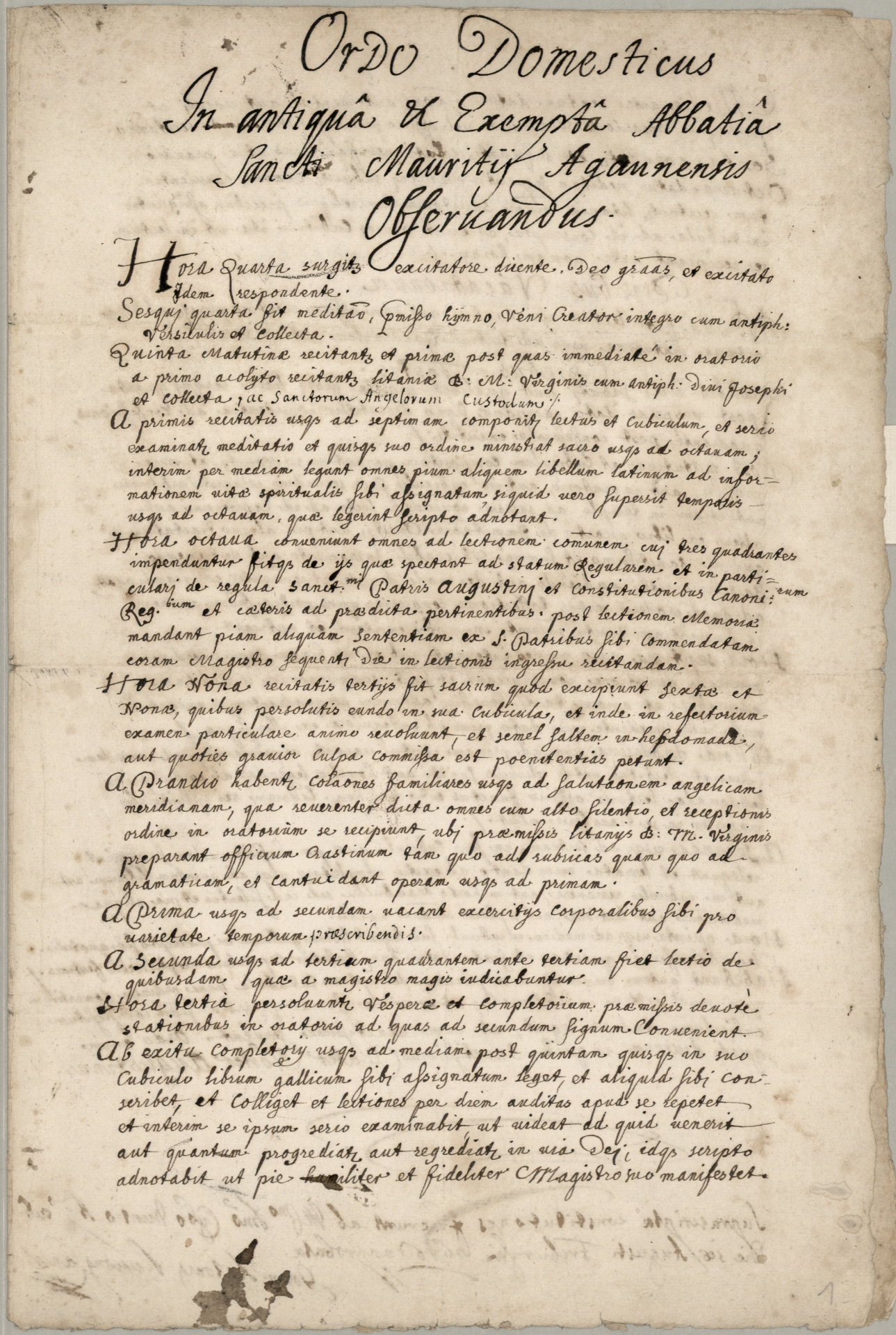

L’Ordo domesticus de 1676

Ce document présente une série de prescriptions destinées à réglementer la vie des chanoines, du lever au coucher. La distinction est faite entre les jours de semaine ordinaires d’une part, les dimanches et les jours de fête d’autre part. L’Ordo prescrit par ailleurs une alternance d’activités spirituelles (méditation, lecture, liturgie), d’étude personnelle, de tâches pour l’Abbaye, de repas et de récréation. À la fin du XVIIe siècle, chaque chanoine devait avoir ce règlement inscrit sur un tableau et l’étudier en détail afin de s’y conformer au plus près. Actuellement, la journée commence par une prière commune, l’Office dit « des Lectures » et des « Laudes ». Les chanoines se réunissent ensuite à midi, avant le repas, pour l’Office du Milieu du Jour, puis le soir pour l’Office des Vêpres et enfin avant le coucher, pour l’Office des Complies. La communauté se rassemble également pour la célébration de la Messe, soit le matin, soit le soir. Le reste du temps, chacun se rend à son travail et exerce ses fonctions.

Le chanoine Bourban et sa collection

Avec le chanoine Léon Dupont Lachenal († 1990), historien et héraldiste, et l’archiviste Jean-Marie Theurillat († 2003), le prieur Pierre Alexandre Bourban († 1920) est sans doute l’une des personnalités ayant le plus marqué l’histoire de l’Abbaye par l’ampleur de son érudition. Né en 1854 à Haute-Nendaz, le chanoine Bourban revêt l’habit de novice en 1872. Passionné d’histoire et d’archéologie, c’est tout naturellement qu’il prend la charge d’archiviste de l’Abbaye. Il initie parallèlement à cette activité les fouilles du Martolet, site adjacent aux bâtiments de l’Abbaye. C’est à lui que nous devons la découverte du tombeau de saint Maurice ! Sur le site du Martolet, ainsi que dans plusieurs localités du val de Bagnes, Bourban met à jour quantité d’artefacts : fibules, lames de haches, bracelets, mosaïques... dont la datation s’échelonne du Néolithique jusqu’à la période médiévale. Le chanoine réunit ces objets dans un petit musée, le « musée archéologique de la chapelle Saint-Michel ». La collection regroupe une cinquantaine d’objets, dont nous vous présentons ici quelques échantillons.

Le cabinet de numismatique et le médailler

Parmi les collections abbatiales, on compte notamment un important ensemble de sceaux, médailles et monnaies. Quelques-uns sont exposés dans cet espace aux côtés de fac-similés reprenant des pièces du cabinet de numismatique. Ce dernier, qui compte environ six mille pièces, abrite des monnaies allant de la République romaine jusqu’à la période contemporaine. Le fleuron de cette collection est sans doute le triens d’or représenté ci-contre, daté du VIIe siècle et vraisemblablement frappé sur place par un monnayeur itinérant – l’Abbaye ne disposant d’un atelier monétaire à demeure qu’à partir du XIIe siècle environ.

La collection Gfeller

La collection Gfeller comporte un peu plus d’une centaine de statues, lames de hache, silex, pointes de flèches et poteries diverses. La majorité de ces artefacts provient du Proche ou du Moyen-Orient, ainsi que de l’Afrique. Trois civilisations dominent : le royaume de Nubie, avec la culture de Kerma (IIIe-IIe millénaire avant J.-C.) ; la civilisation du Lorestan (Iran, VIIIe siècle av. J.-C.) et la civilisation cananéenne/phénicienne (IIIe-Ier millénaire avant J.-C.) avec des artefacts provenant de Palestine et de Syrie. La période la plus souvent représentée est celle de l’Âge du Bronze, mais de nombreuses pièces émanent également de notre ère. Cette collection a été léguée à l’Abbaye en 1956 par le docteur Louis Gfeller, autrefois médecin à Sierre. Comme plusieurs ensembles parmi les collections abbatiales, il est en attente d’une étude plus détaillée.

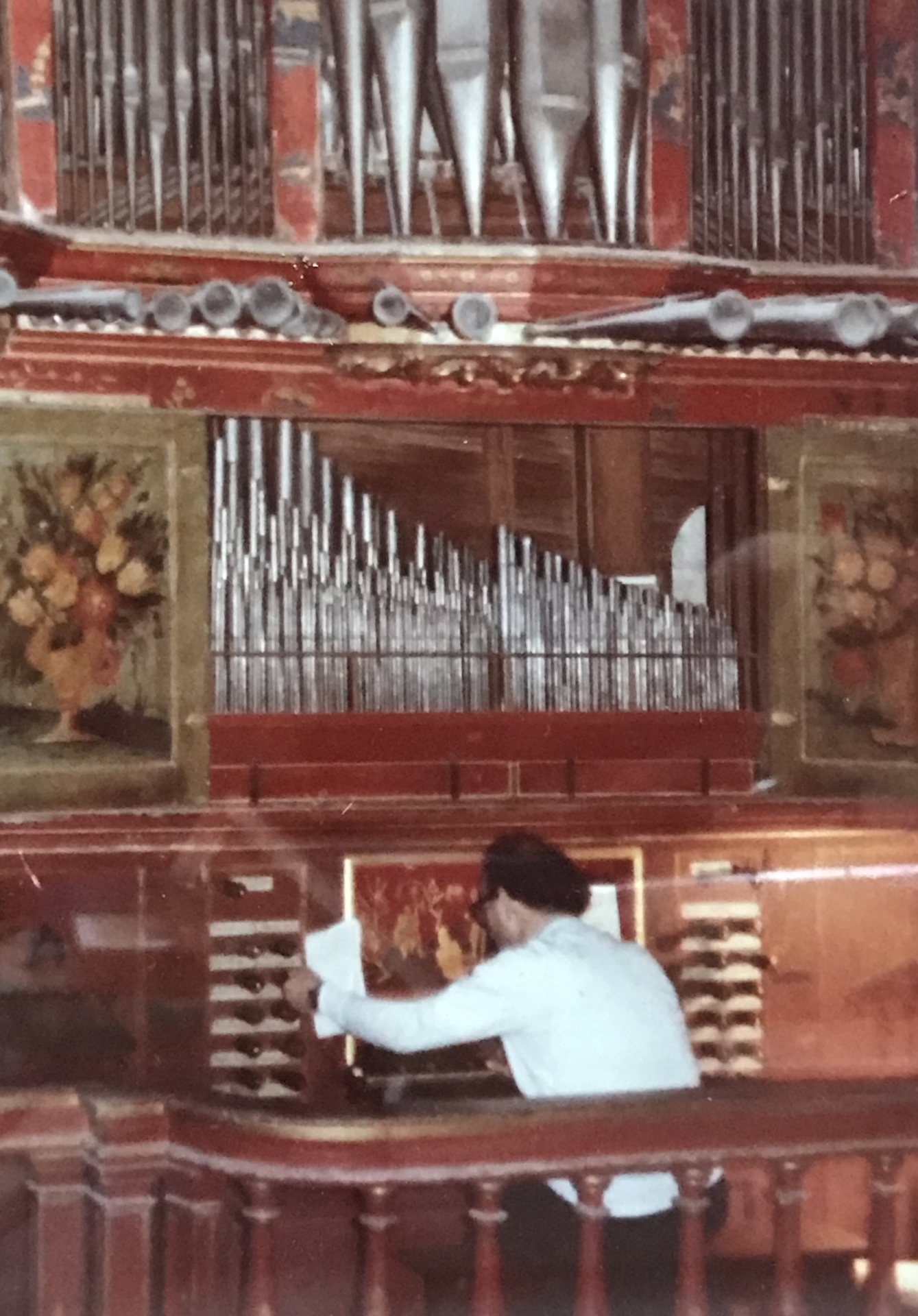

Orgues et musiciens de l’Abbaye

Entre édifications et rénovations successives, l’histoire des orgues de l’Abbaye est presque aussi complexe que celle des lieux. Le premier orgue de l’abbatiale, construit à l’initiative de l’abbé Odet († 1657), date de 1642. Disparu dans un incendie après quelques années, il est remplacé dans les années 1720, puis une seconde fois en 1893, et enfin une troisième en 1942, après l’effondrement du clocher. Le grand orgue actuel, réalisé par la Manufacture Kuhn SA, date de 1950. Il est accompagné dans l’abbatiale d’un orgue de chœur inauguré en 1985, durant les « Semaines Jean-Sébastien Bach ». Étroitement liés à l’instrument, les organistes de l’Abbaye ont marqué le paysage musical romand à travers leur activité. Deux personnalités se distinguent en particulier : Louis Broquet († 1954) et Georges Athanasiadès († 2022). Le premier, professeur de rhétorique et maître de chapelle de l’église abbatiale, devient organiste à l’Abbaye en 1917. Quant au second, musicologue et virtuose, figure incontournable de l’histoire récente de l’Abbaye, il fonde en 2001 le Concours international d’orgue de Saint-Maurice. Autre musicien célèbre issu de la maison, le chanoine Marius Pasquier († 2017) a été l’un des principaux artisans du renouveau liturgique et musical en Suisse romande après le Concile Vatican II. Violoniste, pédagogue musical, directeur de chœur et d’orchestre, il a en outre composé plus de cent-vingt œuvres musicales.

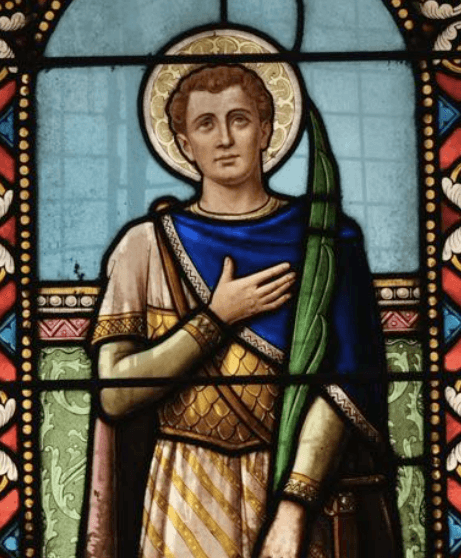

Les anciens vitraux de l’Abbaye

Réalisés par l’atelier Éfenne & Mouilleron à Bar-le-Duc, les anciens vitraux de l'Abbaye datent de la fin du XXe siècle. Tous représentent des personnages de première importance dans l’histoire de l’Abbaye, à l’image de saint Sigismond ou saint Augustin. Vous pouvez observer dans ce second espace deux vitraux originellement posés dans les chapelles du cloître. Ces derniers figurent les compagnons de saint Maurice, Candide et Victor.

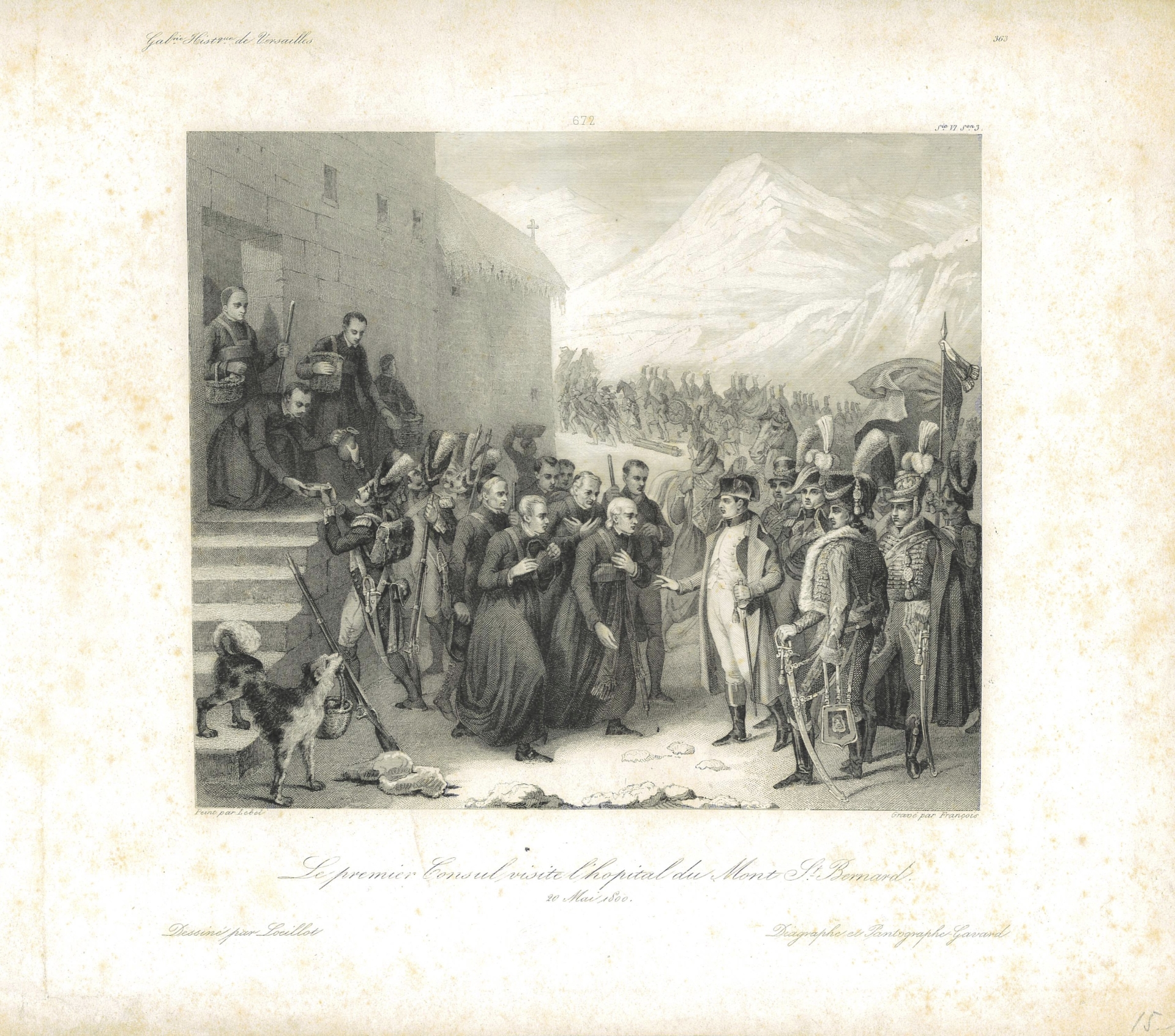

Les relations avec le Grand-Saint-Bernard

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, plusieurs projets d’union avec d’autres congrégations canoniales – celle du Saint-Sauveur de Lorraine, par exemple – échouent. Sous les pressions de Napoléon Ier, l’Abbaye est réunie au Grand-Saint-Bernard en 1811. Même si cette alliance ne durera que jusqu’à la chute de l’Empire, les deux congrégations demeurent aujourd’hui très liées.

L’éboulement de 1942

Le 3 mars 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, un événement aux allures apocalyptiques vient assombrir la fin du règne de l’abbé Burquier († 1943) : un rocher de quinze tonnes s’abat sur le clocher de l’église, pulvérisant la partie antérieure de l’édifice où se trouvaient les orgues. Cet accident rappelle les nombreuses catastrophes – incendies ou éboulements, pour la plupart – qui ont émaillé l’histoire du site, dont les bâtiments actuels sont datés des XVIIe, XVIIIe et XXe siècles.

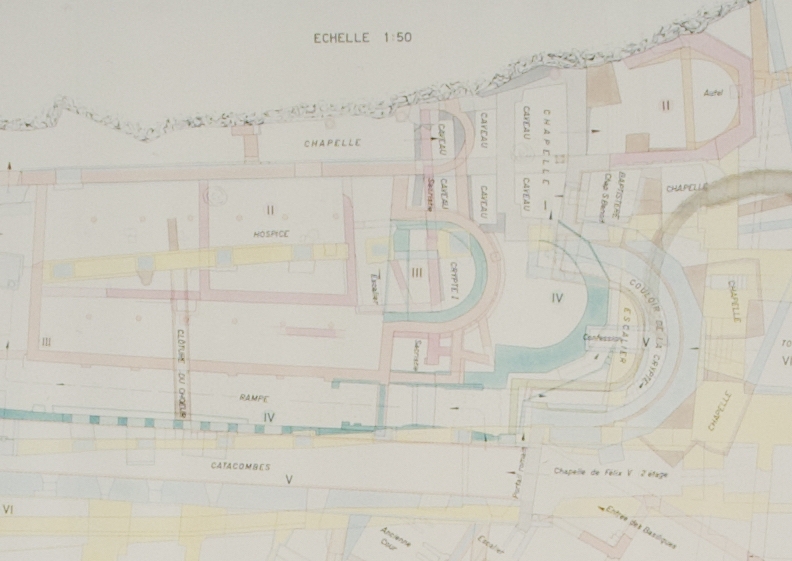

Le site du Martolet

Le Martolet a longtemps été une cour de récréation avant que le chanoine Bourban († 1920) ne décide d’y entreprendre des fouilles. Dans les années 1880, Bourban, intrigué par la présence de pierres anciennes sur le site, ne tarde pas à découvrir une sculpture et un ambon datés respectivement des VIe et VIIIe siècles. Ces découvertes justifient une campagne archéologique, qui débute dès 1893 sur l’emplacement des anciennes basiliques. Grâce à l’archéologue Alessandra Antonini, le site livrera encore bien des merveilles dans les premières années du XXIe siècle.

La chapelle Notre-Dame du Scex

Si elle date pour l’essentiel du XVIIIe siècle, la chapelle actuelle s’élève sur des fondations remontant au VIIIe siècle. Sur le site, une statue de bronze rappelle le premier ermite en ces lieux : saint Amé, moine du VIIe siècle originaire de Grenoble. La chapelle est ici représentée par Marcien Jordan († 1995), peintre et oblat à l’Abbaye. Elle a récemment fait l’objet d’un bel ouvrage par le procureur actuel, M. le chanoine Olivier Roduit.

Une femme parmi les chanoines

Cette parure de style Empire a été retrouvée à l’Abbaye. Qui en était la propriétaire ? Pourrait-il s’agir d’Hortense de Beauharnais († 1837), reine de Hollande, qui aurait accouché de son quatrième fils à Saint-Maurice ? Le mystère plane encore...

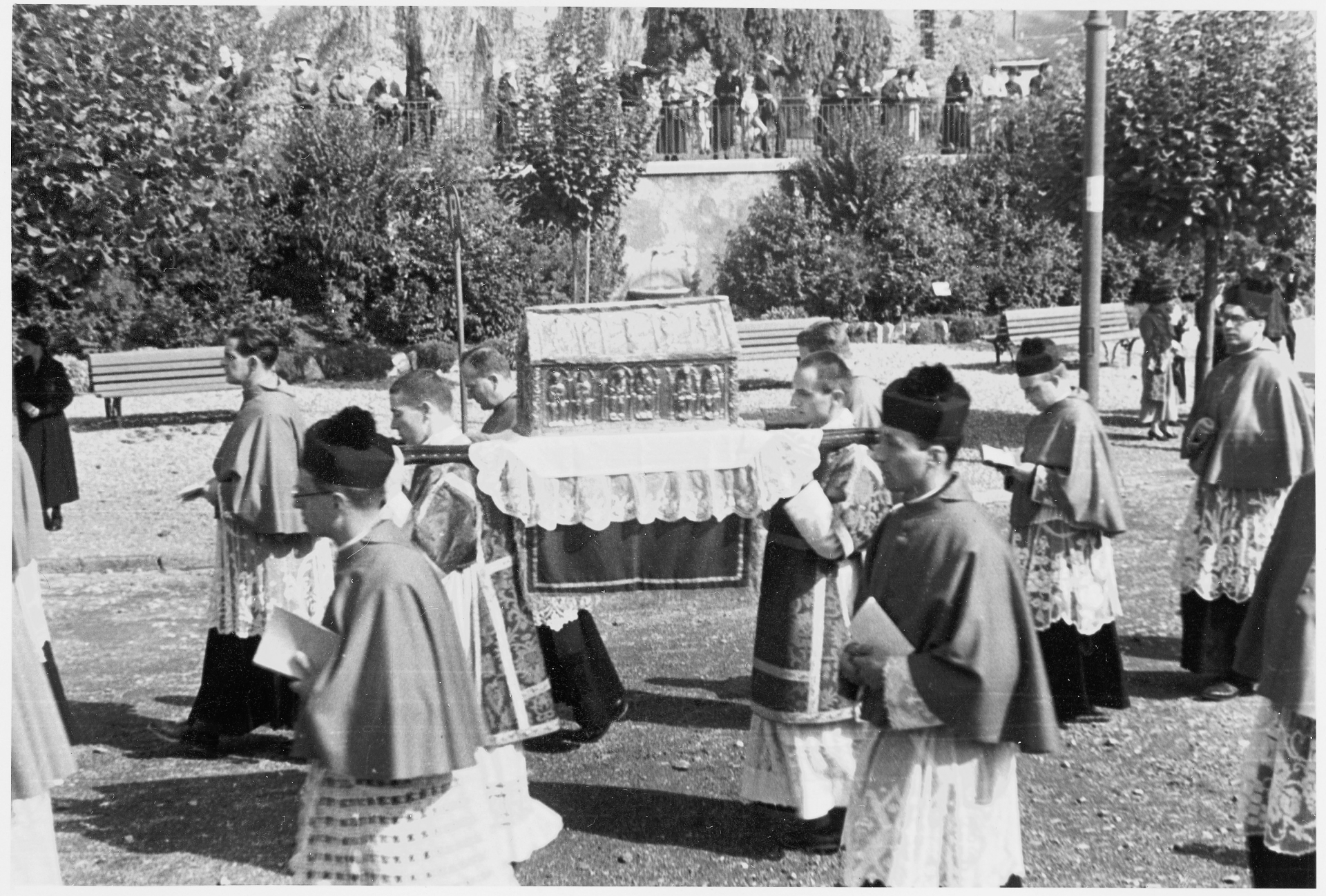

La procession de la Saint-Maurice

Suivant une tradition séculaire, les chanoines portent les grandes châsses du trésor en procession durant la fête de la Saint-Maurice, chaque 22 septembre. Dès 2017, cette mission est confiée par l’Abbaye à la Confrérie Saint-Candide nouvellement fondée, forte d’une douzaine de laïcs bénévoles. Une tenue propre à ce service a été conçue et réalisée par Cécile Revaz, jeune costumière de la région.

Les cloches de l’Abbaye

Considérées comme de vraies personnes depuis le XIIe siècle, les cloches des églises reçoivent toutes un nom ! L’Abbaye de Saint-Maurice ne fait pas exception sur ce point. Dans le clocher se trouve Trinitas (4100 kilos, sol dièse grave), le gros bourdon installé pour l’an 2000. L’étage supérieur est réservé aux sept petites cloches de volée : six fondues en 1818 et la Thébaine (1732 kilos, do dièse), le petit bourdon de l'ensemble abbatial installé en 1947. Depuis 2004, le clocher abrite en outre le plus grand carillon de Suisse, avec ses quarante-neuf cloches, ses quatorze tonnes et sa tessiture de quatre octaves. Le visiteur peut l’entendre lors des fêtes religieuses et de concerts.

La règle de saint Augustin

En 1128, la communauté de Saint-Maurice adopte la règle de saint Augustin, qui met l’accent sur la vie commune et le partage des biens. Les moines deviennent alors des chanoines dits « réguliers », avec pour modèle les premiers chrétiens qui, selon le livre des Actes des Apôtres, « mettaient tout en commun » (Ac. 2, 44).

Des humanistes à Saint-Maurice

Au cours du XVIe siècle, l’Abbaye reçoit la visite de personnalités éminentes, attirées par son histoire et son patrimoine. Parmi eux, le chroniqueur Johannes Stumpf et le cosmographe Sébastien Münster, intrigué par d’anciennes chartes conservées sur place.

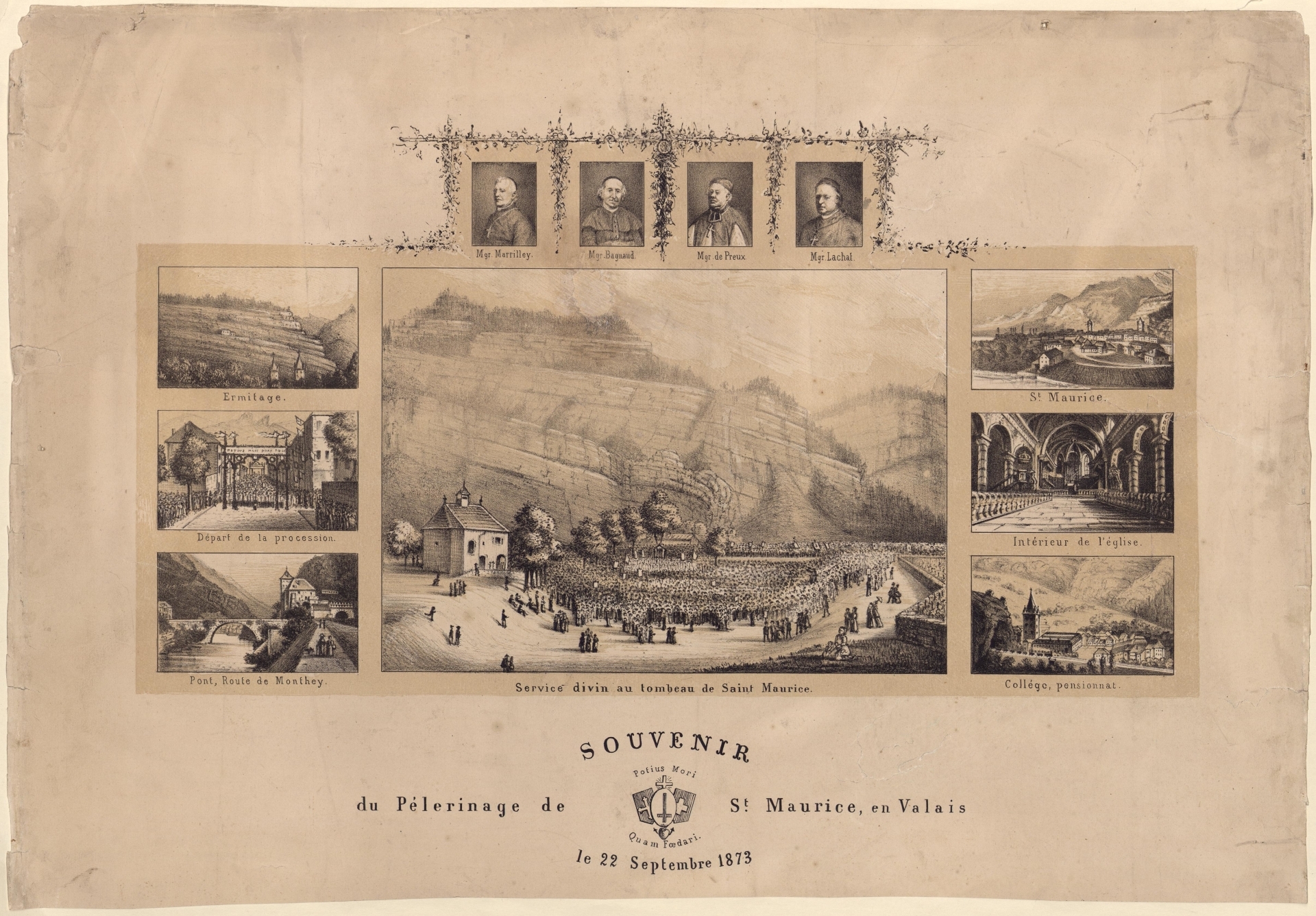

Le pèlerinage interdiocésain de 1873

En ce 22 septembre 1873, 20 000 personnes se seraient rassemblées sur le tombeau de Maurice à Vérolliez – le « vrai lieu », selon une étymologie populaire – pour commémorer le martyr du saint et de ses compagnons.